借金問題・破産

自己破産について

自己破産とは、借金の返済ができず、他の債務整理方法による解決方法ができなくなってしまった方が、借金を帳消しにして新たな生活を立て直すための手続きです。

「自己破産」と聞くと、一般的にマイナスなイメージをお持ちになられるかもしれませんが、自己破産の手続きは裁判所が中心となり、多額の借金を抱えた人の自宅をはじめとする全財産を、債権者に公平に分配し、自己破産者の借金を0にすることで破産者の生活の再建をさせるとともに、人生のやり直しの機会を与えるという、国が法律で認めた救済方法なのです。

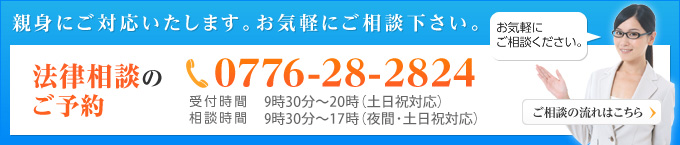

自己破産の相談実施中(初回無料)

★ご予約の際は、以下の事項を伺っております。

【個人の方】

①お名前 ②ご職業・収入額 ③借入先・借入額 ④ご相談希望日

【経営者の方】

①お名前 ②会社名・業種 ③借入先・借入額 ④資金繰りの状況 ⑤ご相談希望日

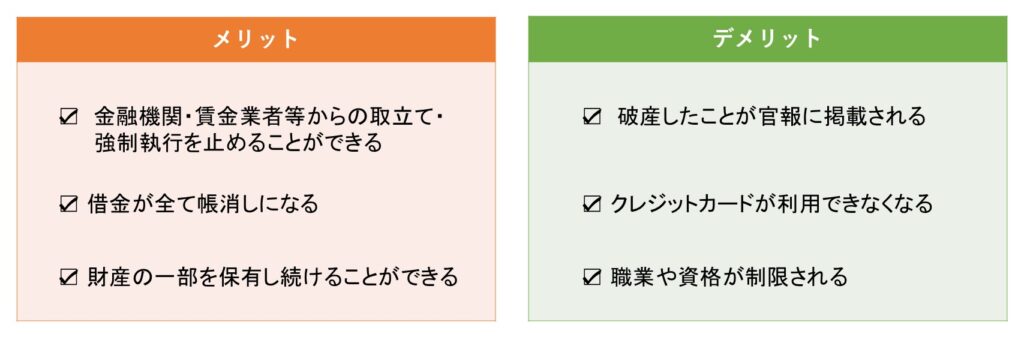

自己破産のメリット・デメリット

自己破産はマイナスなイメージをお持ちの方も少なくありませんが、実は自己破産することは一般的に思われているほどデメリットありません。

自己破産のメリット

①金融機関・賃金業者等からの取立てが止まる

支払いをしなければならないとう精神的な負担から解放されます

②借金が全て帳消しになる

自己破産することで、借金・保証人義務など支払いを全て免れることができます。

※税金、国民健康保険などは対象外

③財産の一部を保有し続けることができる

保有している財産の中でも、一般的な家具・家電、購入から数年が経過した自動車など、財産として価値が高くないものに関しては保有し続けることができます。

自己破産のデメリット

①自己破産したことが官報に掲載される

②クレジットカードが利用できなくなる

クレジットカードでお金を借りる・買い物をすることができなくなります。

③職業や資格が制限される

破産手続き終了まで特定の仕事(例:警備員、保険の外交など)の職業に就くことができなくなります。

弁護士に依頼するメリット

自己破産を申請した方のほとんどは、弁護士を経由しています。

支払う報酬は発生しますが、その分取り立てを止めて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早期の相談をし、依頼した方が依頼者の負担は軽減されます。

債権者(賃金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、賃金業者などからの取立てを止めることができる ※これは、賃金業法で定められています。

債権者とのやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

・債権者と直接やり取りをしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができる。

・専門的な書類作成を弁護士に任せることができる。

免責許可決定を受けられる可能性が高い

免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

弁護士がサポートするので、免責許可の決定を受けやすくなります。

免責不許可事由とは

自己破産により借金を帳消しとするためには、破産者に以下で述べるような事情(免責不許可事由)がないことが条件になります。

免責不許可事由があるからといって、必ずしも借金の帳消しが認められないわけではありません。弁護士とよくご相談されることをお勧めいたします。

【免責不許可事由】

・ギャンブル、浪費が借金の主な原因である場合

・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合

・詐欺的に賃金業者から借入を行った場合

・破産手続きにおいて、虚偽の債権者名簿の提出や破産の状況について偽りの陳述をした場合

・業務や財産に関する帳簿・書類などを隠匿、偽造および変造した場合

・過去7年以内に免責を受けたことがある場合 等

★ご予約の際は、以下の事項を伺っております。

①お名前

②ご職業・収入額

③借入先・借入額

④ご相談の希望日

自己破産の種類

自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止事件があります。

この2つの事件の違いは、めぼしい財産の有無や免責不許可事由があるかによって決定されます。

2つの事件の手続きは異なっているため下記にご説明させていただきます。

破産の流れ(同時廃止事件の場合)

1.債権者に受任通知を発送

通知が届けば、支払請求が止まります。

2.裁判所へ申立

弁護士がご依頼者様(申立人)と相談しながら申立書を作成して裁判所へ提出。

その際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。

3.破産手続きの開始決定、同時廃止

申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認後、破産手続の開始を決定。

4.免責手続

債権者等の意見を踏まえ、裁判所が申立人の負債の支払い義務を免除するかどうか判断。

※破産手続開始と免責決定については、官報に掲載が行なわれます。

破産の流れ(管財事件の場合)

1.債権者に受任通知を発送

通知が届けば、支払請求が止まります。

2.裁判所へ申立

弁護士がご依頼者様(申立人)と相談しながら申立書を作成して裁判所へ提出。

その際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。

3.破産手続の開始決定

申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認後、破産手続の開始を決定。

4.破産管財人による換価と債権調査

裁判所が、破産管財人が選定。

破産管財人は破産者の資産を換価し、債権者に債権額に応じて公平に分配を実施。

定期的に裁判所において債権者集会が開かれ、債権者に対して情報提供が行なわれます。

申立人は破産管財人の業務に協力する義務がありますので、債権者集会には必ず出席します。

5.免責手続

裁判所が債権者や破産管財人の意見を踏まえ、申立人の負債の支払い義務を免除するか判断。

※破産手続開始決定と免責決定については官報に掲載されます。

地元福井市の法律事務所です。

(旧:小前田法律事務所) All Rights Reserved.